|

劇場・料金

|

下北沢「劇」小劇場

|

|

作・演出

|

作:J・B・プルーストリー 演出:山下悟 |

|

主な出演者

|

青木鉄仁 小澤英恵 高橋紀恵 中条サエ子 佐賀孔生 川合麻璃 山口眞司

|

|

舞台の感想

|

登場人物が嘘をついてばかりいるラジオドラマ(*1)。「○○の犬」の意味は真実ということ(*2)。ウェディングマーチを奏でるオルゴール付きのシガレットケース(*3)。それぞれの登場人物が抱える秘密と人間関係。

いろいろと幻惑されながら舞台を楽しめる、すばらしい脚本だと思う。

その中で、うっかり聞き逃してしまうのが、

”オルウェン、あなたとスタントンはお似合いなのに、なぜ一緒にならないの?”

という、冒頭とラストシーンでさりげなく繰り返された会話。

ここに注目すれば、過去の事件の真相に迫る形をとりながら、実は「なぜスタントンとオルウェンは結ばれないのか」を語る筋立てであることに気づく。

このことがいかに重要であるかは、逆のことを考えてみればいい。

スタントンとオルウェンが結ばれて、会社を独立して新しい出版社を興したら・・・

特にスタントンは登場人物の中では異色で、興味をひかれる。

登場人物の中で最もビジネスに有能であり、一目置かれた存在である。しかし、なぜか女性から結婚の対象としてはみられていない。

オルウェンは、最後までスタントンの好意を受け入れることはなかった。ベティーにとっては単なる遊び相手だろう。

キャプラン夫人については、おそらく結婚相手としてキャプラン兄弟とスタントンの3人が候補であったはず。家業であるビジネスの今後を考えれば、3人のなかでは最も有能なスタントンを選ぶべきであった。

ところが、キャプラン夫人は恋愛対象としても結婚相手としてもスタントンを全く無視し続ける。彼女にはスタントンの存在は眼中に入らないようだ。

イギリスの翻訳劇だから、階級の違いなどが前提にあるのだろうか?

不覚にもここに至って、やっと気づく。舞台パンフレット(*4)にある名は

チャールズ・スタントン。

ミス.モクリッジのような部外者でさえ、スタントンがオルセンに寄せる好意は分かるのである。そして彼女は、オルウェンがスタントンの好意を受け入れることができない本当の理由も薄々理解していた。彼女のオルウェンへの問いかけは、興味本位からくるものではない。

オルウェンが「危険な曲がり角」(一般の女性であれば危険でもなんでもないのだが)に踏み込む気持ちを持つ人物なのかをためしたのだ。

男性陣の登場でスタントンの立ち位置はより明確になる(*5)。

グラスを片手にした身内だけのくだけた席においても、ただひとりセカンドネームで呼ばれ続け,、お酒の世話をするスタントンを見て、彼女は不憫に思ったことだろう。

すぐに、ミス.モクリッジはこの場を立ち去ることにする。彼女にはキャプラン弟の死の真相などを詮索するつもりは全くなかった(*6)。

その後、おそらく3ヶ月か半年くらい後に、彼女が自由の国アメリカに1年間滞在して密かに書き上げた小説は、別の出版社から出版されたはずだ。

もし仮に、スタントンとオルウェンが結ばれて会社を独立して新しい出版社を興していたら、その記念すべき第一回目の出版物は、ミス.モクリッジの作品であったかもしれない。

さて、キャプラン弟の死によって受けた精神的ダメージは、どの登場人物にとっても大きかった。しばらくは、とても仕事どころではなかった。

そんな状況で、スタントンは会社の屋台骨を背負わざるを得なかった。いや、むしろ積極的に会社やオルセンたちを支てきたはずだ。そのことで周囲の誰もが彼をますます評価しただろうし、オルセンが最後まで彼が会社に残れるように懇願したのもそのためだ。

スタントンだけは「惰性で生きてきた」のではない(*7)。

振り返ると、キャプラン弟の死の直前のごく短い期間を除けは、彼は申し分のない人物であった。ただこの時期に、彼が自身の人生について出自について悲観する事柄が次々に表面化した。

キャプラン兄の結婚後も、オルセンはスタントンを受け入れなかった。

スタントンの能力を評価し引き立てくれたであろう元経営者は引退し、無能な同僚に経営は引き継がれた。

そしてスタントンは、危険な曲がり角を通って「惰性で生きてきた」人たちと決別することにした。その方法は自暴自棄なやり方で彼らしくなかったが、とにかく「危険な曲がり角」の先に放り出されることを選んだ(*8)。

金を盗んだ犯人が判明するのは時間の問題だった(*9)。

特にキャプラン弟には、犯人が誰かすぐに分かった。そしてなぜ犯人がこんな愚かなことを企てたのかもおおよそ見当がついた。彼は日頃から犯人に同情し、また密かに感謝していたのかもしれない。

キャプラン弟は苛立った。

悪いことに、このときキャプラン弟の前にいたのは、オルウェンひとりだけだった。この時に至っても、犯人が分からないオルウェンの鈍感さに接して、彼の苛立ちはさらに増した。

彼は心の中で、こう繰り返したかもしれない。

”オルウェン、あなたとスタントンはお似合いなのに、なぜ一緒にならないの?”

そして悲劇は起きた。

その結果スタントンは危険な曲がり角を通過できずに、元の道に引き戻されてしまった。

もしスタントンが危険な曲がり角の先に行けたとしても、また新たな困難な道があるだけだ。

しかし、そこに新しい仲間(*10)が現れて、こういったはずだ。

一緒にがんばろうぜ、チャールズ。

|

|

その他注釈 |

久しぶりに劇場に行ったので、ちょっと書いてみました。以下は上記文章の注釈です。

*1 実際の劇では登場人物は重要な問いに対してきちんと回答しており、嘘の答えは全く言っていない。聞かれなかったから話さなかっただけのことだけだ。むしろ、聞かれたのに回答されなかった問いに注意すべき。それは、

”オルウェン、あなたとスタントンはお似合いなのに、なぜ一緒にならないの?”

しかし、嘘の発言をした例外的な人物が1人いる。それは他ならぬ「みんな嘘ばかりついている」といったミス、モクリッジ。彼女は2回も「この家は居心地がよい」と言っているが、そう思っている人は突然急いで退散などしない。名残惜しそうに後にするはずである。また居眠りをしたのは、ここにいる3人の平凡な女性とは話が合わず退屈なためだ。

私見だが、劇作家が脚本に小説家などを登場させる場合は、2パターンあると思う。1つは好奇心旺盛な単なる詮索好きで、狂言回しの役割を果たす。2つ目は劇作家の分身として登場さて、観客に本来伝えたいことを小説家などに代弁・代行させる。この劇の場合、小説家は冒頭とラストにしか登場しないのであるから、後者に該当する。

*2 このオルウェンの発言に対して、小説家であるミス、モクリッジを含め、周囲が無反応であったことに注意。おそらくこの発言が的外れであったためだ。いかにもありがちな伏線のように見えてしまうが伏線ではない(下記*3と同様に小道具のひとつだろう.。なお「○○な犬」と表記したのは、わたしが記憶できなかったから。つまりわたしは脚本を未読のまま書いている)。

劇中ではこの発言をしたオルウェンが、重要な局面に立ちあいながら最後まで簡単な真実が分からない、かなりぼんやりとした凡庸な女性として描かれており、お嬢様育ちの若い女性にありがちな的外れな感じや鈍感さを示唆したものだろう。

*3 これに何の意味が隠されているのか観劇の間注意してみていたが、劇の進行に際して必要な小道具として扱われているだけで、特に意味はないと思う。

おそらく意味がないということが重要で、後の展開で「ウェディングマーチ」とか「オルゴール」が重要な役割を担う展開になると、観客が「危険な曲がり角」が「故障したラジオが直るか直らないか」であると誤解しやすい(もっとも、それでも誤解してしまう人が多いような気がする)。

冒頭のシーンをラストでもう一度繰り返したのは、上記*1と*2を強調するためであると考えている。

(追記)

末尾の追記5と追記6参照。ここに上記内容を一部修正しました。

修正した要点はは「ウェディングマーチ」は伏線のひとつだったということです。

*4 舞台の前に配布された資料は、ちゃんと読むべきだと反省した。会社の会議でこれをやったら査定に響く。ただし、「ミス」モクリッジは「ミズ」モクリッジだと思っていたのだが。

*5 スタントンが始めて登場した際に、真っ先にカウンターバーに行き、飲み物の世話を始めることに注意。飲み物の世話などをするのは、スタントンかキャプラン夫人に限定されるはず。仮にスタントンが「ミスタースタントン」とか「チャールズ」と呼ばれていれば、キャプラン夫人だけになる。また、ゴルドンが飲み物の世話をすることは原則的にない。

したがって、ラジオはカウンターバーの反対側(観客席からみて左側)に置いて、ゴルドンの居場所を移動させたほうが観客にとっては分かりやすい。そのほうがラジオの音も聞き取りやすく、リアリティーがある。こうした配慮はアメリカの現代青春ドラマなどではもちろん不要だが、20世紀前半に書かれたヨーロッパの翻訳劇である以上、そうはいかない。

なお、しばらく後でキャプラン婦人が唐突に「サンドウィッチでも作りましょうか」と言い出す。これは、キャプラン夫人にとっては本来スタントンが用意すべきことであるが、彼が帰ってしまったので、しかたなく夫人自身がやらなくてはならないと思ったからではないか。

(書き落としていたが、わたしはスタントンがホワイトハウス家の執事の息子と想像している。そのため、ホワイトハウス家から嫁いだキャプラン夫人は、子どもの頃からの習慣でスタントンを執事のように扱ってしまう。しかし、今ではスタントンは会社の重役であり、大黒柱ともいえる存在である。家族ではない会社の重役に飲み物の世話をさせて誰も不自然に思わないのであるから、常識的に考えてこの想定も的外れとはいえないだろう。)

*6 劇中でのミス.モクリッジの身なりや様子が、ただの詮索好きのオールドミスにしか見えないのはなぜだろう。こうしたことが、観客の理解の妨げになるのだ。

彼女は仮に二流であったとしてもペンとインクだけで男性社会でのし上がり、アメリカに渡る人物である。お嬢様育ちのキャプラン夫人たちとはわけが違う。また、こうした女性は意味もなく他人のホームパーティーになどには出かけないはず。そもそも作家がアメリカからわざわざ帰国して出版業者の家を訪問しているのだから、彼女の訪問目的はゴシップ話をすることではないのは明らかだ。

*7 スタントンは「我々は惰性で生きている」といっているが、実際には「スタントンを除いた人たちは惰性で生きている」状態だった。したがってスタントンだけが活き活きとして見える演出は、的を射ている。

*8 金を盗んだだけでは、結局許されて元の鞘に戻されてしまう可能性があった。オルウェンをはじめとして「会社がつぶれてしまう」という理由で、解雇・追放に反対する意見が最後まで根強く残ることは容易に予想された。

そこで彼は念を入れて、とどめの一撃を用意し、確実に「危険な曲がり角」の先に放り出されるように仕組んだ。彼には「援助交際」などという気持ちは毛頭なかった。なおスタントンが繰り返し「真実は知らないほうがよい」と話すのは、このとどめの一撃をできれば隠したかったからで(特にオルウェンに対して)、それは保身のためというよりも「それを知ったところで誰も得をしないから」である。

*9 推理小説や2時間ドラマによく出てくる古典的なトリック。以下の3つの条件で成り立つ。

・Cは、Aに「Bが金を盗んだ」と言う。

・Cは、Bに「Aが金を盗んだ」と言う。

・AかBの一方は、すで死亡しているか、拉致監禁などで姿を消している。

つまりキャプラン兄弟が2人とも生きていれば、誰が犯人か明らかでトリックは成立しない。

スタントンはわざと犯人がすぐに分かるように細工をしたのだ。ところがキャプラン弟が急死したため、意図せずにトリックは成立してしまった。

*10 以下はわたしの妄想であるが、想定される「仲間たち」とは、チャールズ・スタントンの幼なじみで、その父母はホワイトハウス家の使用人。スタントンのことは、チャールズとかチャーリーなどの愛称で呼びあっている。

さらに妄想を続けると、ホワイトハウス卿は貴族でありながら出版社を興すなど進歩的な面もあったので、屋敷住み込みの使用人の息子たちにも最低限の教育を与えた。中でも最も優秀であったのが執事の息子であったスタントンであった。ホワイトハウス卿はスタントンだけ特別に高等教育を受けさせるなどの援助し、自身の会社に入社させる。もちろん、できの悪い息子や将来の婿たちの補佐をさせるためにである。

ちなみにオルウェンは、キャプラン夫人の女学校時代の同級生。読書家で同級生の中では最も成績が良かった。当時の女子学生としては珍しく進歩的な思想書なども読んではいたが、やはり貴族の出身のためか保守的な考え方の持ち主。キャプラン夫人たちの習慣の影響で、チャールズ・スタントンのことをスタントンと呼んでおり、いまだにチャールズとは呼べない。

(嵐が丘とか、華麗なるギャツビーとか、そんな時代(封建制の名残がありながら、ゆっくりと近代資本主義制に移行する時期)の小説にありそうな「お約束」のような設定でお恥ずかしいが、それでもこの劇はわたしにとって勉強になりました。観劇後にこれくらいの妄想を生ませる点だけでも、この作者はすごいと感心しました。)

|

| 追記 |

追記1:

大事な点を見落としていたので、追記します。

オルウェンのことを鈍感な女性とこきおろし気味に言及してきましたが、するとなぜスタントンはこのような女性に好意を寄せたのかという疑問に突き当たります。

平民出身のスタントンは周囲を貴族階級に囲まれて生きており、将来もこうした環境でひとかどの人物として認められていくには、貴族階級出身の妻を持つ必要があると、ある種の打算的な考えを持っていたのかもしれません。また、とどめの一撃を用意したように、上昇志向を持つ人物にありがちな冷酷さも持っています。

無意識でしたが、わたしは「スタントンはオルウェンを愛している」とは一度も書いていません。劇中でもそのような台詞はなかったと記憶しています。

私見ですが、一般に女性は無償の愛とか一途な恋とかに本能的に弱く、時にもろい面を見せることがあります。しかし、そこにわずかでも打算や冷酷さを感じただけで感情は大きく揺れて、心を閉ざす女性もいるようです。

オルセンが最後までスタントンと呼び、チャールズとは呼べなかったのは、そうした彼の隠れた一面を感じていたからかもしれません。であれば、オルウェンを単なる鈍感な女性とみなすのは見当違いかもしれません。

追記2:

わたしがずっと疑問に思っていたこと、ようやく理解できたので追加します。

それは、ベティーが一度家に戻った後に、なぜ深夜ひとりでキャプラン家へ戻ってきたのか、という点です。自分専用の自動車を持っていたとしても、一度帰宅したあとの深夜に若い女性が再度外出するのですから普通ではありません。劇中では「わたし(ベティー)のことが話題になっていると思ったから」と言っていましたが、なぜ話題になると思ったのか、その理由が分かりません。

ベティーからみると、お金が盗まれた事件が話題になった後に自宅に戻ったのですが、ゴルドンとスタントンが急にキャプラン家へ呼び戻されたときに、ふと気がついたわけです。彼女にはお金を盗んだ犯人が誰かは分かりませんでしたが、始めてスタントンにその容疑が及んだことに気づいたのです。スタントンが疑われて詰問されれば、もし彼が犯人であれば罪を免れたり、軽減するために自分との関係を交換条件に利用するつもりなのではと恐怖を感じてきました。

つまり、彼女が深夜一人で戻ってきたのは、ことの成り行きによってはスタントンと対決しなければならないといった決意を胸にしていたのかもしれません。

そしてベティーもオルセンと同様に、スタントンとの逢瀬の間にあっても、スタントンの持つ何かしらの打算や冷酷さを感じていたのかもしれません。

追記3:

この劇のクライマックスは、オルウェンがスタントンとベティーとの関係を暴露する箇所で、これ以降は収束に向かいます。しかし、これに奇妙な点があることに気づきました。

オルセンは、「スタントンが女性と関係しているところを見た。相手はわからない、顔までは見えなかった」と言わずに、「スタントンの相手はベティーだ」と断言したのが不自然です。名指しする必要がないからです。

(観劇後にこの劇が映画化されていると聞いて最初に頭に浮かんだのが、この「オルウェンが見た」というシーンはどう映像化したんだろう、ということです。深夜、気が動転したオルウェンがスタントンのコテッジにたどり着き、窓から中をうかがうと、カーテンの隙間から男女が睦みあっていて、目が慣れてきてその顔がはっきりと浮かんでくる。あっ、スタントンとベティーだ。という、映像をリアリティーを持って映像化するのは結構ハードル高い。窓のすぐ横にベッドがあったとか、たまたま満月の夜で南向きの部屋だったので明るかったとか、冷蔵庫を開けたときにその灯りでとか・・・、いずれにせよ、オルウェンは緊急を要する事態のなかで、じっくりと観察していた? ・・・こういったエロ親父的な興味は横に置いといて。)

オルセンは、この後スタントンが会社に残れるように懇願しています。スタントンが会社の金を盗んだ犯人で、またスタントンが寄せていた自身への好意も偽りであった可能性もより高まったという状況なのに、なぜかオルウェンの怒りはスタントンではなくベティーに向かっている。

なぜベティーに対してだけ非常に大きな怒りが湧き出て、結果として年下の若い女性の気持ちや立場を決定的に破壊するようなことをするのか。

劇中では、オルウェンが好意を寄せるキャプラン兄がさらに好意を寄せているのがベティーだからということですが、これもムチャな話です。

身近な話でたとえれば、ある女性が友人の夫に片思いをして、その友人の夫が大ファンであるアイドルグループの○○ちゃんのブログに「おまえは不倫している」と書き込むようなものです。アイドルからみれば、なんでこの人にこんなことを言われるのか分からない。

さらに暴露するシチュエーションも最悪です。友人宅のホームパーティーに招かれて、その家族が揃っている前で「この家の若い嫁は会社の同僚と不倫している」と全くの他人が言い出す。名誉毀損で民事裁判になったら、まず最初に精神鑑定が必要なレベルの話ではないのか。

今までのわたしが主張してきた流れで行けば、「オルウェンはスタントンの好意を受け入れて危険な曲がり角を通る決意をしたのだが、その可能性をベティーに潰されてしまったと感じたから」となります。

しかし、これではいかにも弱い。いくらわたしでもそこまでは妄想できない。

追記4:

追記3にかかわる重大な点を見落としていました。

それは、オルウェンはベティーに強い怒りをぶつけたのですが、この怒りの源は何かということです。

オルウェンはベティーが不倫をしたから怒っているのではありません。彼女は不倫には非常に寛容的です。

たとえば、キャプラン夫人は結婚前からそして結婚後も、長期間にわたって義理の弟と不倫して、このことが原因で結婚生活も破綻していました。道徳的・倫理的に相当に非難されるでしょう。ところがオルセンはキャプラン夫人には全く怒っておらず、むしろ夫人からの「夫譲り」の提案を受けいれてキャプラン兄に想いを告白することまで行っています。これは夫人公認の不倫の第一歩になるのでは。とても通常の倫理感覚とはいえません。

一方スタントンとベティーの関係は、おそらく浅いもので短期間の関係であったでしょう。ベティーの夫婦間の不和が原因でつい行ってしまった火遊びで夫婦関係を壊す意図はなかった。一般的に考えれば、ベティーよりもキャプラン夫人の不倫のほうが、本格的にのめり込んでいて罪が深いと考えるのが普通でしょう。

それではなぜオルウェンの怒りの矛先は、倫理的に罪の重いキャプラン夫人へではなく、ベティーにだけ向いているのでしょうか。

わたしの一貫した妄想によれば、それはスタントンが平民出身だからです。

つまりキャプラン夫人の不倫は貴族出身者同士の関係だから許容できるのです。スタントンとベティーは平民と貴族の関係であり、いわば(おそらく20世紀初期では時代遅れの)タブーをベティーが犯したわけで、それがオルウェンには許せなかった。

作者の分身ミスモクリッジがオルセンに問いかけたのは、「貴族と平民なんて意識はもう古い。そんなタブー(危険な曲がり角)をどうして今も守っているの?」ということです。

この観点から見て、この劇の実質的な主役はオルセンだといえます。もっとも問いかけられた当事者はオルセンであることから、オルウェンが主役になるのは当然のことといえます。

1つの謎を解くと、次にまた謎が浮かび上がり、それを解くと再び新しい謎が表れるという感じで長くなりましたが、以上が作者が観客に問いかけたこと

”オルセン、あなたとスタントンはお似合いなのに、なぜ一緒にならないの?”

に対する、わたしなりの回答(妄想)です。

最後に強調しておきたいのは、わたしのような見方でなく通常の群像劇としてみても観客を飽きさせない優れた内容の劇であるということです。

|

| 参考 |

参考:

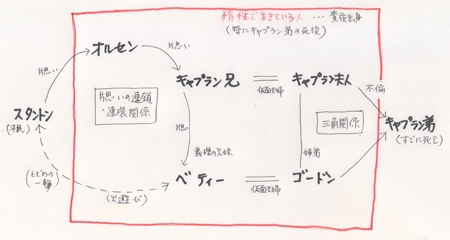

■登場人物の分類

登場人物を3つに分類してみました。参考までに示します。

Aが○でBが△の関係です。

A:片思いの連鎖・連環グループ

スタントン → オルウェン → キャプラン兄 → ベティー

矢印の方向は片思いの方向。この4人には夫婦関係や血縁関係はない。肉体関係は両端のスタントンとベティーの間にだけある。つまり、一番遠い関係(恋愛感情がない)の間にだけ存在しており、これを含めて全体をみると連環関係となる。

B:三角関係グループ

キャプラン弟 − キャプラン夫人 − ゴルドン

キャプラン夫人とゴルドンはホワイトハウス家の姉弟。この姉弟はいずれもスタントンには関心がなかった。また、AグループとBグループは、ホワイトハウス家の姉弟を含む2組の仮面夫婦によってつながっている。

C:作者の分身 ミス モクリッジ

■関係図

(注)上記の図からふと思ったのですが、劇の内容ではゴードンの役割が薄く、いなくてもよい存在です。つまり、キャプラン夫人とベティーが姉妹という設定で、この劇は十分成り立つはず。かえってゴードンが存在することで登場人物が多くなり、複雑になって、観客に本来の意図が分かりにくくなった印象があります。これは単なる憶測ですが、なんらかの事情(俳優が1人余っていたなど)で後から「ゴードン」を無理に付け足したのではないかと想像しています。

■オルウェンの態度について

追記に書いた内容ですが文章では分かりにくいと思い、下記の2点について表にまとめました。

いずれの表でも「評価項目1」を階級にして整理していますが、この「階級」が他の評価項目よりも圧倒的に重視されていることが明確だと思います。

表1.オルウェンの恋愛・結婚対象

| 対象 |

評価

項目1

階級 |

評価

項目2

婚姻状況 |

評価

項目3

ビジネス等の能力 |

評価

項目4

相手の関心 |

評価

項目5

お金の盗難事件

|

オルウェンの態度 |

| キャプラン兄 |

◎

貴族 |

×

既婚 |

×

無能 |

×

無関心 |

×

犯人だと疑う |

◎

貴族が最優先

「夫譲り」でもよい |

| スタントン |

××

平民 |

◎

未婚 |

◎

有能 |

◎

好意あり |

◎

全く疑わない |

××

平民だからダメ

(あくまで使用人)ビジネスで利用する |

表2.オルウェンの不倫についての態度

| 不倫女性 |

評価項目1

不倫相手の階級 |

評価項目2

不倫相手との関係 |

評価項目3

不倫期間 |

評価項目4

現在の結婚の継続意向 |

オルウェンの態度 |

| キャプラン夫人 |

○

貴族 |

×

義理の弟

|

×

長期間

結婚前から継続 |

×

離婚希望

夫譲り |

○ 許容

貴族同士の不倫

夫譲りも受諾 |

| ベティー |

××

平民 |

△

夫の会社の同僚 |

△

短期間

結婚前の?火遊び |

○

継続意向 |

×× 怒り

不倫相手が平民

親族の前で不倫を暴露 |

追記5:

上記の表1をみると、なぜオルウェンがキャプラン兄を好きなのか、全く理解できない。そこでキャプラン兄よりキャプラン弟のほうがましな条件のはずなので、比較表をつくってみた。

表3.オルウェンの恋愛・結婚対象(キャプラン兄弟)

| 対象 |

評価

項目1

階級 |

評価

項目2

婚姻状況 |

評価

項目3

ビジネス等の能力 |

評価

項目4

相手の関心 |

評価

項目5

お金の盗難事件

|

オルウェンの態度 |

| キャプラン兄 |

◎

貴族 |

×

既婚 |

×

無能 |

×

無関心 |

×

犯人だと疑う |

◎

貴族が最優先

「夫譲り」でもよい |

| キャプラン弟 |

◎

貴族 |

△

未婚

キャプラン夫人と不倫 |

-

不明 |

-

不明 |

△

最初は疑うが・・ |

−不審な行動

夜ひとりで別荘を訪問

オルゴールをみて懐かしそうにする

|

するとオルウェンとキャプラン弟とは、かなり親密な関係であるようにも思えてきた。手が早そうなキャプラン弟がオルウェンに手を出さない理由がない(あるとすれば、つまらない女性だからということか)。

オルウェンは嫉妬深そうなキャプラン夫人からの疑いをそらすために「キャプラン兄が好きだ」という話に乗ったのだろうか?

キャプラン弟の側から一連の動きを整理してみよう。

・お金の盗難事件が発生する。みかけの容疑者は3人。自身は犯人ではないから、実質的な容疑者は2人。

・容疑者のひとりであるスタントンがわざわざ訪問してきて「(もうひとりの容疑者である)キャプラン兄がお金の置いてあった部屋からでてきたのをみた」という。兄を疑うよりもスタントンの行動が怪しいと考えるのが普通だ。スタントンは帰る。

・夕方ゴードンがやってきて、一夜を過ごす。翌朝ゴードンは帰る。

・午前中にキャプラン夫人がやってきて、シガレットケースを置いて帰る。

いずれゴードン・キャプラン夫人との3角関係に問題が起きそうな予感がする。問題が生じて、なにかの拍子でキャプラン夫人との不倫があからさまになったら、キャプラン兄との関係が険悪になるのは自明だ。盗難事件の犯人が明らかでない時期にこれではまずい。

フラストレーションが溜まる。

・2人のどちらかに、「盗難事件の犯人がわかった」といい、できれば対策を一緒に考えたかった。しかしこの2人には盗難事件などは無関心で、お金の穴埋めの資金繰りなどはスタントンがどうにかすると思っていて、真剣に考えていない。あきらかに相談相手になりそうもない。

仕方なくひとりでスタントンを引き止める策はないかと考える。切り札がひとつあった。

・夜9時ごろ、オルウェンがやってくる。ちょうどよかった。オルウェンが切り札になるように説得しなくてはならない。スタントンにもオルセンにも悪い話ではない。ただオルセンが「危険な曲がり角」を通る勇気さえ持てればいいのだ。

・オルウェンから「あなたが犯人ではないか」と尋ねられたので、とりあえず「自分ではない」と答えたところ、なぜかオルウェンはキャプラン兄が犯人だと思い込むようになる。

・オルウェンのトンチンカンさに呆れる。イライラを押さえるためにタバコを吸おうとして、オルセンの前で午前中にキャプラン夫人から送られたシガレットケースを始めて開ける。

・思いがけなくオルゴールのウェディングマーチが流れる。

・オルウェンは、キャプラン弟からプロポーズされたのではと誤解する。オルウェンからみれば既婚のキャプラン兄に執着するよりも、キャプラン弟のほうが条件は格段によい。

・キャプラン弟はことの成り行きに混乱する。スタントンを引き止める唯一の切り札としてオルウェンを説得しようとしていたのに、オルウェンは自分がプロポーズされたと思っている。ゴルドンとキャプラン夫人だけでも面倒なことになりそうなのに、ムチャクチャな事態になってしまった。

ドタバタ喜劇にありそうな話です。劇作家はこうしたドタバタ劇が想像できるように、意図的に材料を散りばめています。

そしてこのドタバタ劇を、出演者の回想を繰り返す形式で断片的に説明することで、なんとサスペンス風に仕立て上げてしまった。この劇作家のテクニックは見事です。

追記6

*3に書いた「ウェディングマーチを奏でるオルゴール付きのシガレットケース」について修正します。

どうしてキャプラン夫人はオルゴール付きのシガレットケースをを贈ったのかではなく、シガレットケースを開けたときに流れるウェディングマーチを「誰と誰が聞くのか」に注目すべきだと、かなり日が経ってから気がつきました。いずれにせよ、伏線としてはかなり分かりにくい。

すると、シガレットケースを巡るキャプラン夫人とオルウェンのやり取りは、次のようなことになる。

・オルウェンは、事故の直前までキャプラン弟と一緒にいたことと、プロポーズされたこと(オルウェンの勘違いだが)を隠そうとする。

・シガレットケースがキャプラン夫人から贈られたものだと知り、自分がプロポーズされたのではないと始めて気がつく。

そして、オルウェンが事故までの出来事を振り返る場面では、ずっと自身がプロポーズされたと勘違いしていたことを心の中で思い浮かべながら、回想していることになる。

ここで本来は観客が気がつかなくてはならない。そういう意図をもって演じてもらわないと、伏線が分からないことになる(気がつかなかった私が悪いのだろうか)。

繰り返しになりますが、オルウェンはキャプラン兄と同様に、かなりぼんやりした凡庸な女性だということを、早めに観客に分からせることが必要な感じがします。

私は、キャプラン夫人がオルゴールを贈った理由ばかり考えてしまい、あやうく全く方向違いで書きを進めるところでした。キャプラン夫人はこの劇の設定を説明するだけの役割しかないということに気づくのは、観客には劇が終わってからです。そのため、この劇はキャプラン夫人やゴルドンを演じる俳優さんが熱演すればするほど、観客には本筋が分かりにくくなってしまう面があると感じます。

追記7

タイトルの「危険な曲がり角」(Dangerous Corner)について、翻訳劇のため致し方ない点があるのを承知したうえで、指摘しておきます。cornerの訳についてです。確かに辞書によると、「曲がり角」の意味としてよく使用されているようです。

しかし、「部屋の隅、片すみ」などの訳語もあります。スタントンが会社の重役になりながらも、キャプラン家では部屋の片すみに立ち、来客のお酒の世話をする姿を思い出してしまいます。

また「窮地、苦しい立場」と言う訳語もあります。スタントンが金を盗むに至った心情にも重なります。

さらに単に「方面、場所」という訳語もありました。ボクシングの青コーナー赤コーナーもこれから派生した言葉でしょう。「惰性で生きているコーナー」で育ったオルセンにとっては、スタントンのいる側は「危険なコーナー」であったのではないか、というのが私の妄想の出発点なのです。

なぜかといえば、ガソリンスタンドの近くにあった分かれ道の分岐点が「危険なコーナー」として作者が劇のタイトルに選ぶような重要性があるとは、私には思えないからです。

|

|

最後の追加 ラストシーンのダンスについて

ダンスについては全くの無知なのだが、この時代のイギリスの貴族階級が行うダンスであるなら、社交ダンス?ということになるのでは。舞踏会を小型にしたようなもの。

ビジネス面ではスタントンに頼りきり、プライベートでも結婚生活が破綻しているのに、体裁だけは取り繕って徐々に没落していく貴族たちを象徴するシーンになるはず。

つまり、音楽が流れ出すと歓声を上げて自由に踊りだすというアメリカのホームパーティ風のダンスとは大きく異なるものだろう。

ダンスのためのクラシック音楽が流れ出すと、まず男性が立ち上がり、女性に近づいて手を差し伸べて促す。女性はその手に自分の手を添えてソファから立ち上がり、ペアを組んで優雅に踊りだすというイメージだ。

キャプラン兄はメインホストであるから、客人のミス・モクリッジとペアを組む。

キャプラン兄にとっては、冷えた関係になっている夫人とダンスをするのは敬遠したいところなので、ミス・モクリッジがいてくれて助かったという感じ。

ゴルドンとベティーは、表面上は仲のよい夫婦であるから、当然のようにペアを組む。

スタントンは、バーカウンターのところで見守る。彼は平民だからダンスには加わらない(加わってはならない)。

結果的にキャプラン夫人とオルウェンがダンスペアから外れることになる。

ラストの舞台の進行に沿ってみよう。故障していたラジオが直り音楽が流れる直前からだ。

キャプラン夫人がオルゴールを皆に見せる。オルゴールは彼女にとってキャプラン弟との密かな思い出の品である。

オルウェンは、椅子に座りながらオルゴールを手にとって「これって、開けるとウェディングマーチが鳴るのよね」と、愛おしそうに見ている。彼女はキャプラン弟との最後の時を思い出す。

彼がいつもと違った様子でオルゴールを出してきて、彼女の目の前でその扉を開けた。

ウェディング・マーチが流れたときに、てっきり彼女はキャプラン弟が自分にプロポーズをしたのだと思いこむ。

しかし、彼女はずっとキャプラン兄のことを思ってきたから、返事がすぐにできなかった。好きな男性の弟と結婚するということでもあるし・・・などと考えているうちに、事故が起こってしまった。

キャプラン弟の死の原因は、自分が彼のプロポーズに対して返事をためらったためかと、オルウェンは想像する。

キャプラン夫人は、自分とキャプラン弟との思い出の品をオルウェンがいつまでも手元に置いているので、苛立って取り上げる。

故障していたラジオが直って音楽が流れ出す。

キャプラン夫人は大切なオルゴールを仕舞おうとするが、ふとなぜオルウェンがオルゴールのことを知っているのか気づいて不審に思う。しかしダンスが始まったので余計なことはせずにオルウェンから離れる。

オルウェンはオルゴールの行方を名残惜しく見ていると、バーカウンターのところに立っているスタントンの視線に気がつく。

スタントンは、オルウェンの様子をずっと見ていた。

そしてオルウェンが自分の存在に気がついたときに、そっと目立たないようにオルウェンに手を差し伸ばすしぐさをしてダンスに誘う。

オルウェンは椅子に座ったまま、気まずそうにスタントンから視線を逸らす。

スタントンは落胆して視線をフロアに落としたが、しばらくして思い直して姿勢を正した。執事であった彼の父が、いつもそうしていたように。

2組のダンスペアは優雅に踊り続ける。

(クリスマスイブと有馬記念が重なる日 H.Sに捧ぐ)

|