|

●「メリーさんの羊」と鉄道模型

かつて岸田今日子さんは「メリーさんの羊」について、次のように言っていたそうです。

「別役作品のなかでも3本の指に入る作品」

約170作品と別役戯曲の中から3つ代表作を選びだすことは常人にはできませんが、数多くの別役作品に出演または関わった岸田さんには可能なことでしょう。「メリーさんの羊」以外の2作品は不明で、どの作品を岸田さんが評価していたのかはとても興味があるところです。

ところで別役作品140余りの作品のうちの多くはその代名詞になっている「不条理劇」に分類されるとすると、岸田さんは「メリーさんの羊」の中に、多くの別役「不条理劇」とは一線を画した異なる点を見出してそれを評価していたことになります。

しかしそれがどのような点なのか、1点だけなのか複数なのかも分かりません。

ただ誰の目にも明らかな「メリーさんの羊」の特徴は、舞台に鉄道模型があることです。

一般に別役実作品は、舞台設備を極力なくした電信柱が1本だけの舞台などミニマニズムの傾向で知られています。舞台のなかに鉄道模型を持ち込んだ「メリーさんの羊」は、数多い別役戯曲の中でも異彩を放っており、別役さんの意欲的な試みと評価すべきだとと思います。

◆鉄道模型+ミニチュアの役割

鉄道模型の列車は、通常は老人の指示どおりに発車・停車をくり返しますが、ときに老人の指示には従わずに突然発車したり、停車したりします。

列車が意思を持って行動するため、第4番目の登場人物のようです。また単調になりがちな老人と青年との会話の場面にアクセントを付ける効果もあります。

また、鉄道模型とともに駅舎やメリーさんの家などのミニチュアが配置されています。これら「鉄道模型+ミニチュア」は、次の2つの役割をもっています。

1.過去の事柄を視覚的に説明

老人と青年との会話だけで、過去の事柄を説明するのは単調になりがちです。

鉄道模型とその周囲にミニチュアを配することで、視覚的に説明しています。舞台演劇(特に新劇)では珍しい試みといえます。

2.老人の深層心理を視覚的に表現

机のうえに鉄道模型や家などのミニチュアを配置する行為は、精神病の療法のひとつである箱庭療法そのものともいえます。

つまり、「鉄道模型やミニチュア」は老人の深層心理のビジュアル化といえます。

「

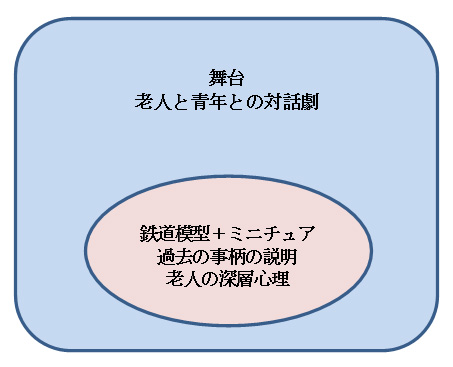

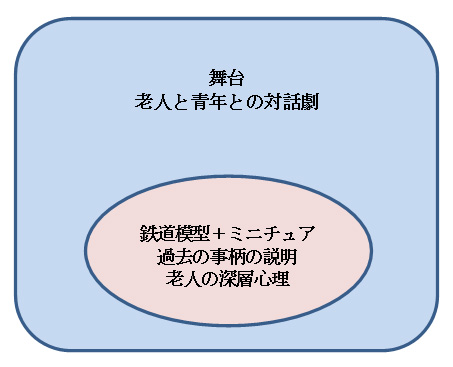

◆「メリーさんの羊」の重層構造

「メリーさんの羊」は老人と青年との対話劇です。一般に演劇では登場人物が少ないほど、単調な流れになりやすいと思います。それを回避する試みとして「鉄道模型+ミニチュア」を舞台に導入したのではないでしょうか。

一般の対話劇では、観客への情報の提供手段は台詞(言語)だけなのです。

しかし「メリーさんの羊」では、「鉄道模型+ミニチュア」によって、視覚的に過去の事柄や老人の深層心理を説明する企てを行っているのです。

表 「メリーさんの羊」の観客への情報の提供手段

|

内容 |

観客への情報

提供メディア |

| 舞台 | 老人と青年の対話劇 |

言語 |

鉄道模型+

ミニチュア | 過去の事柄を説明

老人の深層心理 | 視覚 |

|

◆空間と時間の二重構造の創出

「鉄道模型+ミニチュア」によって、舞台に二重構造が生まれました。「舞台」とその中に「鉄道模型+ミニチュア」の空間がある2重構造です。

同時に、時間的な二重構造にもなっています。舞台では現在、「鉄道模型+ミニチュア」は過去を示しています。

この空間と時間の二重構造は、別役さんにより緻密に計画されたものです。

たとえば、老人と青年の対話が続く中で「鉄道模型+ミニチュア」に話題が移ると、観客は過去の空間に引き込まれる感覚になります。これは映像の世界で過去の出来事をインサートする手法に似た効果になるのです。

図 「メリーさんの羊」の重層構造(その1)

|

凡庸にみえた青年は「鉄道模型+ミニチュア」の意味に気づくと、一転して精神科医のように分析を始めて老人を追及します。

しかし老人が鉄道事故後、長きにわたって「鉄道模型+ミニチュア」を作ることでことで、心の平静と癒しを得ていたことに気づき、青年は立ち去ります。

老人が「鉄道模型」を作り続け、その意味を理解する人を待ち続けた物語。そう理解することもできると思います。

|